Zuerst veröffentlicht in: Kornmann, R. (1982). Von der Auslesediagnostik zur Förderungsdiagnostik:

Entwicklungen, Konzepte, Probleme. Behindertenpädagogik, 21, 293-309.

Mit diesem Beitrag möchte ich darstellen, wie das Lehrgebiet Diagnostik in der Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Augenblick betrieben wird.

Dabei handelt es sich um das Ergebnis eines langen Lernprozesses von mehr als zehn Jahren, an dem ich selbst ständig und intensiv beteiligt war, und an dem sich einige Generationen von Studenten ausschnittweise und mit recht unterschiedlich ausgeprägtem und »gefärbtem« Engagement beteiligten. Die Erprobung in der Praxis ist – neben den Diskussionen mit den Studenten – die zweite Kraft, die meinen Lernprozess vorangetrieben hat. Viel verdanke ich dabei einigen Sonderschullehrern, mit denen ich im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung oder auch bei anderen Anlässen zusammenarbeite. Schließlich ist als dritte Kraft der ständige, von freundschaftlicher Kollegialität geprägte fachliche Austausch mit meinen Kollegen in der Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik in Heidelberg sowie mit Kollegen aus anderen Hochschulen zu nennen. So hatte ich das Glück, schon zweimal Gastgeber eines Symposions speziell zur Thematik der sonderpädagogischen Diagnostik bzw. Förderungsdiagnostik sein zu dürfen.

Auch in organisatorischer Hinsicht sind die Voraussetzungen für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Fach Diagnostik in Heidelberg relativ günstig. Wir haben verhältnismäßig wenig Studierende bzw. einen verhältnismäßig großen Lehrkörper, können also in kleinen Gruppen arbeiten, auch einmal in der Woche während des Semesters in die Schulpraxis gehen.

Weiterhin ist das Fach Diagnostik ein eigenständiges Hauptfach neben Pädagogik, Didaktik und Psychologie, das mit zwölf bis 14 Semesterwochenstunden, verteilt auf vier Semester, belegt werden sollte. Von diesen zwölf bis 14 Semesterwochenstunden werden etwa zehn in der Hauptfachrichtung studiert. Was wir erarbeiten und wie wir es zurzeit tun, will ich nun ausführen.

Beispiele, die ich anführe, und zitierte Literatur betreffen schwerpunktmäßig die Geistigbehindertenpädagogik. Der Grund dafür liegt darin, dass diesem Beitrag das Konzept für einen Vortrag zugrunde liegt, den ich auf Einladung der Fachschaft »Geistigbehindertenpädagogik« an der Universität zu Köln am 07.07.1982 gehalten habe.

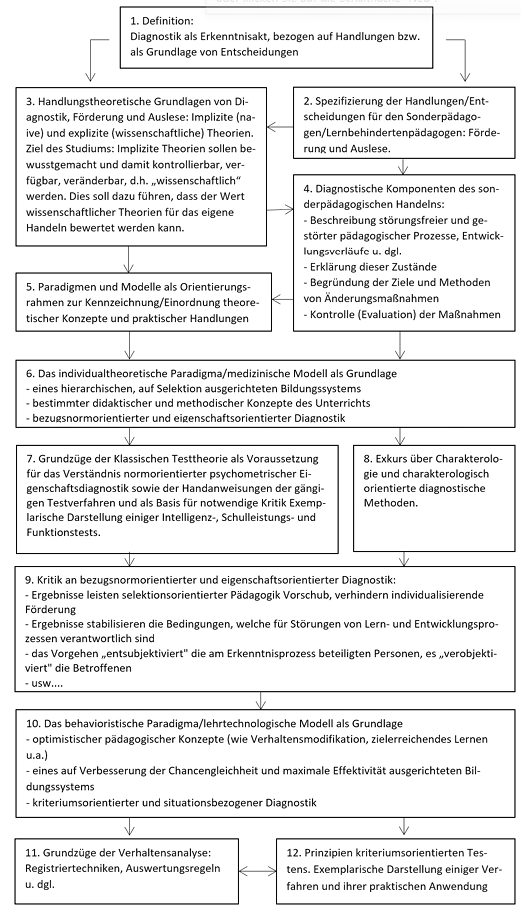

Eine Skizze zur Strukturierung der Lehrinhalte soll die Übersicht erleichtern. Sie stellt zugleich die Gliederung meiner Ausführungen dar.

Abb. 1: Strukturierung der Lehrinhalte im Fach Diagnostik

Zunächst ist es wichtig, das Arbeitsgebiet der Diagnostik so zu bestimmen, dass wir das, was wir tun wollen, auch tun können. Unsere Definition haben wir also bewusst weit gefasst. Sie schließt die herkömmliche Psychodiagnostik nicht aus, beschränkt sich aber nicht auf diese, sondern lässt Raum für alle denkbaren Fragestellungen des Erkenntnisstrebens, die sich auf konkrete Gegebenheiten der sozialen und dinglichen Umwelt des Menschen richten und menschliches Handeln beeinflussen. Von Diagnostik sprechen wir dann, wenn die Formen des Erkenntnisgewinns in irgendeiner Weise systematisch erfolgen und wenn sie professionell betrieben werden. Diagnostik betreiben also nicht nur der Arzt, Psychologe und Pädagoge, sondern nach eigenem Urteil beispielsweise auch der Kfz-Mechaniker und der Friseur. Im Prinzip unterscheidet sich diese Wahrnehmungstätigkeit aber nicht von anderen Formen bewussten, zielbezogenen Vorgängen menschlichen Erkenntnisgewinns über konkrete Sachverhalte. Zweck eines solchen Erkenntnisgewinns ist es, mehr Sicherheit für das Handeln zu erlangen. Sinn der Diagnostik ist also in jedem Fall, Entscheidungshilfe zu geben (Übersicht 1, Kasten 1).

Übertragen wir nun diese Definition auf das Arbeitsgebiet der Pädagogik bzw. Sonderpädagogik, dann umfasst die Diagnostik hier die Fragestellungen, Formen (bzw. Methoden) und Ergebnisse systematischen Erkennens, das sich auf alle Aufgaben oder Tätigkeitsbereiche des Lehrers bezieht. Etwas grob klassifiziert lassen sie sich zum einen als Unterrichten, Fördern, Erziehen, zum anderen als Sortieren, Klassifizieren, Auslesen von Schülern verstehen. Diagnostik soll also Entscheidungshilfe für Auslese-Prozeduren einerseits, für die Gestaltung von Lernprozessen andererseits liefern (Übersicht 1, Kasten 2).

Was nun ein Lehrer tut – etwa wenn Schwierigkeiten und Probleme mit bestimmten Schülern beim Lernen in der Schule auftreten – und wie er es tut, dies hängt von seiner Theorie ab, mit der er Sachverhalte beschreibt und erklärt und mit der er sein Handeln begründet.

Lassen Sie mich dies an einem frei erfundenen Beispiel erläutern. Es stammt aus einem Studienbrief, den ich für den Studiengang Sonderpädagogik der Fernuniversität Hagen verfasst habe. Das Beispiel bezieht sich auf ein Problem der Verhaltensgestörtenpädagogik, aber mit einiger Fantasie lässt es sich unschwer auf andere Disziplinen der Sonderpädagogik übertragen.

Der Kollege Ratlos betritt völlig niedergeschlagen in der großen Pause das Lehrerzimmer: »Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bruno stört andauernd so sehr, dass ein normaler Unterricht völlig unmöglich ist!«

»Im Vergleich zu den übrigen Schülern ist der Bruno ja wirklich extrem auffällig«, meint darauf sein Kollege Trenn, »Sie sollten ihn daher testen lassen, ob sich als Ursache eine Persönlichkeitsstörung objektivieren lässt, die eine Umschulung in die Sonderschule für Verhaltensgestörte notwendig macht«.

»Zunächst muss man doch erst einmal genau auflisten, was der Bruno alles so macht, und dann feststellen, unter welchen Bedingungen störendes und unauffälliges Verhalten häufiger und seltener auftritt«, wirft die Kollegin Lehr ein, »und dann müsste man beobachten, welche Konsequenzen das unerwünschte und das unauffällige Verhalten für Bruno hat. Natürlich müssen Sie auch die Kriterien festlegen, durch welche Sie unerwünschtes und angemessenes Verhalten definieren wollen. Wenn Sie das alles getan haben, brauchen Sie nur noch die auslösenden Bedingungen und die nachfolgenden Konsequenzen systematisch zu ändern und müssen dann kontrollieren, ob das unerwünschte Verhalten ab- und das erwünschte Verhalten zunimmt. Das ist zwar einfacher gesagt als getan, aber Sie sollen sehen: Es wird schon klappen!«

»Man darf darüber aber nicht vergessen, dass der Bruno gerade mit solchen Anforderungen seine Schwierigkeiten haben könnte, die Sie für wichtig halten«, gibt nun der Kollege Stempel zu bedenken, »vielleicht lehnt sich der Junge vor allem dagegen auf, dass er Ihre Erwartungen erfüllen muss, und Ihre Erfahrungen mit Bruno sind vielleicht inzwischen auch schon so negativ, dass Sie in ihm nur noch den Störer sehen können. So etwas wirkt sich dann natürlich auch ganz fatal auf Ihre Interaktion mit ihm aus.«

»Ja, man muss wirklich versuchen, den Bruno zu verstehen«, pflichtet die Kollegin Selbst-Tätig bei, »doch möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen: Eigentlich verhält sich jeder Mensch auf dem Hintergrund seiner Lern- und Lebensgeschichte in jeder Situation völlig sinnvoll. Freilich bedeutet dies aber nicht, dass jedes Verhalten auch als sinnvoll für die weitere Entwicklung anzusehen ist. Man müsste Bruno vor Aufgaben stellen, an deren Bewältigung er ein persönliches Interesse hat und für die er die notwendigen Voraussetzungen besitzt. Nur durch Tätigkeiten, die einem Menschen sinnvoll erscheinen und ihm vielfältige Lernmöglichkeiten bieten, kann sich die Persönlichkeit entfalten.«

Gewiss: Diese Geschichte ist in mehreren Punkten viel zu schön, um wahr zu sein.

- ➣ Da offenbart zunächst ein Kollege, dass er Schwierigkeiten mit einem Schüler hat und nicht mehr weiß, was er tun soll. Solche freimütigen und vertrauensvollen Eingeständnisse beruflicher Probleme, gar von einem männlichen Lehrer geäußert, sind recht selten.

- ➣ Dann findet dieser Mensch bei vier seiner Kollegen auch noch spontane Resonanz! Zwar mögen die allzu schnell und sicher vorgetragenen guten Ratschläge dem Selbstwertgefühl des Herrn Ratlos nicht besonders förderlich gewesen sein – das haben die Kollegen in ihrem pädagogischen Eifer sicher nicht bedacht –, aber immerhin gehen sie sachlich und mit sehr konstruktiven Vorschlägen auf dessen Problem ein. Auch dies soll leider nicht so häufig vorkommen, wie es wünschenswert wäre.

- ➣ Schließlich vertreten diese vier Kollegen in geradezu idealtypischer Weise jeweils recht unterschiedliche pädagogische Auffassungen und sind noch dazu in der Lage, die wesentlichen Merkmale und Konsequenzen ihrer Konzepte zu formulieren. Bestimmt wäre mancher Professor für Sonderpädagogik stolz, wenn einer dieser Kollegen (aber nicht jeder!) bei ihm studiert hätte! Denn im Gegensatz zu diesen vier Pädagogen richten viele Lehrer ihre berufliche Tätigkeit an »Alltagstheorien« oder »naiven Verhaltenstheorien« aus, welche einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten und vielen Lehrern scheint auch gar nicht bewusst zu sein, dass ihr Tun überhaupt einem bestimmten Konzept folgt. Solche nicht »ausdrücklich« in Begriffen gefasste und daher dem Bewusstsein nicht zugängliche Handlungskonzepte werden in der Fachsprache als »implizite Theorien« bezeichnet.

Unsere Geschichte sollte nur auf den letzten Punkt hinführen. Sie sehen daran, dass diese vier Kollegen ein gemeinsames Ziel haben: nämlich die Schwierigkeiten mit dem Schüler Bruno zu überwinden. Jeder dieser Kollegen legt dann seinen eigenen Handlungsplan vor. All diese Pläne unterscheiden sich mehr oder weniger deutlich voneinander. So werden ganz unterschiedliche Maßnahmen vorgeschlagen:

- ➣ Kollege Trenn sieht das Problem mit Bruno dann als gelöst an, wenn die Umschulung in eine Sonderschule für Verhaltensgestörte vollzogen ist.

- ➣ Kollegin Lehr empfiehlt, Bruno durch Prinzipien der Pädagogischen Verhaltensmodifikation den disziplinarischen Anforderungen anzupassen.

- ➣ Kollege Stempel möchte dagegen die disziplinarischen Anforderungen und Erwartungen des Lehrers und sein Interaktionsverhalten geändert wissen.

- ➣ Kollegin Selbst-Tätig schlägt vor, an Bruno solche Anforderungen zu stellen, die ihn zu sinnvoller Tätigkeit anregen.

Jede dieser Maßnahmen scheint irgendwie plausibel zu sein. Sie mögen jetzt vielleicht fragen, welcher Vorschlag denn nun der beste sei. Ich möchte Sie bitten, im Weiteren selbst an der Lösung dieser Frage zu arbeiten. Eine schnelle Antwort – besonders wenn sie nur rezepthaft »aufgenommen«, aber nicht persönlich »nachvollzogen« wird – scheint mir dem Problem nicht angemessen zu sein.

Kommen wir zurück zu unserem Beispiel und wenden uns zunächst der Frage zu, warum die vier Kollegen so unterschiedliche Maßnahmen vorschlagen. Diese Frage lässt sich nur sehr allgemein, aber dennoch sehr grundsätzlich beantworten: Die vier Pädagogen sind – wie alle anderen Menschen – irgendwie »einzigartig« aufgrund ihrer körperlichen Merkmale und ihrer individuellen Erfahrungen. Sicher ist jeder in seinem Leben mit anderen Ereignissen konfrontiert worden, die seine Wahrnehmung, sein Tun und sein Denken beeinflusst haben, und so ist es auch zu erklären, dass jeder von ihnen gleiche oder sehr ähnliche Geschehnisse auf seine eigene, individuelle Weise wahrnimmt und verarbeitet.

Erfahrungen in dieser Art prägen nun die »pädagogische Philosophie«, die »subjektive Theorie«, das »Menschenbild« eines jeden Lehrers. In verallgemeinerter Form gilt diese Aussage selbstverständlich für alle Menschen, die planvoll handeln (Kornmann, 1982a).

Ein wissenschaftliches Studium der Pädagogik soll nun dazu verhelfen, dass die angehenden Lehrer sich ihrer persönlichen Handlungstheorie zunächst bewusst werden, dass sie also die Grundlage ihres Wahrnehmens, Tuns und Denkens, ihrer Emotionen und Motivationen kennen. Nur wenn diese Grundlagen bekannt und bewusst sind, kann man sie auch in Sprache fassen. Dies ist wiederum Voraussetzung dafür, dass man mit anderen Menschen diskutieren kann. Auf diese Weise lässt sich die eigene Theorie mit anderen Positionen vergleichen, kritisieren und verändern. Nur so wird es gelingen, stets zu prüfen, ob die Tätigkeiten mit der eigenen Handlungstheorie übereinstimmen, oder ob die Praxis oder die Theorie oder beides einer Korrektur bedürfen – kurz: So können Lehrer zunehmend Herr und Lehrerinnen Herrinnen ihrer Tätigkeiten werden, auch und gerade solcher Tätigkeiten, welche Lernen und Weiterentwicklung ermöglichen. Theorien, die solches leisten, die sich also vermitteln lassen, die überprüfbar sind und die mit der Realität übereinstimmen, erfüllen wesentliche Kriterien der Wissenschaftlichkeit. In diesem Sinne soll jeder Lehrer wissenschaftlich arbeiten und jedem Menschen – auch geistig Behinderten – sollte es ermöglicht werden, sein Leben nach diesen Prinzipien schrittweise zu organisieren (Übersicht 1, Kasten 3).

Das Menschenbild, die pädagogische Philosophie, die bewusst verarbeitete, aber auch die implizite subjektive Theorie sind Strukturen im Gehirn, welche sich in bestimmten »Sichtweisen« der Dinge äußern. Statt »Sichtweise« findet man in der sozialwissenschaftlichen Fachsprache auch den Ausdruck »Paradigma«. Durch empirische Untersuchungen wurde in der letzten Zeit nachgewiesen, dass sich Lehrer (einschließlich der Sonderschullehrer) aufgrund bestimmter »paradigmatischer Orientierungen« deutlich voneinander unterscheiden, und dass sich diese Unterschiede auch auf die Gestaltung des Unterrichts auswirken, zum Beispiel auf die Schülerbeurteilung.

Handlungsformen, die auf bestimmte Vorannahmen zurückzuführen sind, werden auch als »Modelle« bezeichnet.

Mit dem Sinn und Inhalt solcher Paradigmen und Modelle beschäftigen wir uns im Studium sehr ausführlich. Vielleicht wird die Bedeutung dieses Tuns verständlich, wenn wir noch einmal auf unser Beispiel zurückkommen.

Ich habe es ein wenig systematisiert.

Tab. 1: Modelle und Paradigmen für die Förderdiagnostik. Kurs 3554/1

|

Beispiel Merkmal |

Trenn |

Lehr |

Stempel |

Selbst-Tätig |

|

Bezeichnung |

Medizinisches Modell, individual-theoretisches Paradigma |

Lehrtechnologisches Modell, behavioristisches Paradigma |

Sozialwissenschaftliches Modell (Interaktions-Modell), sozialwissenschaftliches Paradigma |

Epistemologisches Subjekt-Modell, handlungswissenschaftliches Paradigma |

|

Kategorien zur Beschreibung pädagogischer Schwierigkeiten |

Negative Abweichungen individueller Merkmale von der Durchschnittsnorm einer Bezugsgruppe |

Negative Abweichungen von Anforderungen (Kriterien), welche durch Lehrpläne und/oder vom Lehrer als »pädagogisch erwünscht« festgelegt werden |

Negative Beurteilungen (Etikettierungen) durch Personen, welche die Macht haben, Situationen und Verhaltensweisen zu definieren |

Verhaltensweisen, welche die eigene störungsfreie Persönlichkeitsentwicklung behindern |

|

Kategorien zur Erklärung pädagogischer Schwierigkeiten |

Ungünstige Persönlichkeitseigenschaften des Schülers |

Falsch organisierte Lernprozesse |

In ihrer Einseitigkeit nicht gerechtfertigte Anforderungen, Erwartungen und Beurteilungen |

Fehlende Möglichkeiten der störungsfreien Persönlichkeitsentfaltung |

|

Ziele und Methoden zur Bewältigung pädagogischer Schwierigkeiten |

Überweisung in eine Schule mit »toleranteren« Verhaltensanforderungen |

Anpassung an die Verhaltensanforderungen durch systematische Anwendung von Techniken der pädagogischen Verhaltensmodifikation |

Überprüfung und ggf. Änderung der Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen des Lehrers zugunsten positiver Beurteilungen und lnteraktionsformen |

Orientierung der Lernanforderungen an den Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen des Schülers |

|

Konsequenzen für den Lehrer |

Psycho-physische Entlastung; Beibehaltung des bisherigen Konzepts; formale Einleitung des Untersuchungsverfahrens |

Umstellung des Unterrichts zur Durchführung einer Verhaltensanalyse und eines Programmes der Pädagogischen Verhaltensmodifikation; Kontrolle und Änderung auch des eigenen Verhaltens |

Schaffung von Situationen, in denen der Schüler positiver gesehen werden kann; Änderung der eigenen Wahrnehmungen, Einstellungen und lnteraktionsformen |

Überprüfung und ggf. Änderung des Unterrichtskonzeptes unter vorsichtiger Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse des Schülers; intensive Auseinandersetzung mit der Lerngeschichte und Lebensrealität des Schülers |

|

Konsequenzen für den Schüler |

Offizielle Etikettierung als »verhaltensgestört«, (langsame) Identifikation mit dieser Rolle; wahrscheinlich Verfestigung des Verhaltens |

Anpassung an die Verhaltensanforderungen der Schule, Verhaltensänderung |

Gefühl der besseren Akzeptanz, Abnahme der Identifikation mit der negativ bewerteten Rolle |

Erfahrung, dass Schule und Unterricht sinnvoll und bedeutsam sein können und dass die eigenen Aktivitäten akzeptiert werden |

|

Probleme der Umsetzung unter gegebenen schulischen Bedingungen |

Keine |

Großer Erhebungsaufwand, der von einer einzelnen Person nur schwer geleistet werden kann |

Notwendig ist die solidarische Hilfe von Kollegen, um die eigenen Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen erkennen und kontrollieren zu können |

Das Unterrichtskonzept könnte an den vorgegebenen Plänen scheitern |

Zunächst benutzt jeder Lehrer andere Kategorien, um die Schwierigkeiten, von denen der Kollege Ratlos berichtet, zu definieren. Wollte man diese Schwierigkeiten als »Verhaltensstörung« bezeichnen, dann hätten wir etwa folgende Definitionen zur Auswahl:

1. Verhaltensweisen, die hinsichtlich Häufigkeit und Intensität negativ von der Durchschnittsnorm der Bezugsgruppe abweichen (Trenn)

2. negative Abweichungen gegenüber den Verhaltensanforderungen und -erwartungen des Lehrers (Lehr)

3. das Ergebnis von Zuschreibungsprozessen durch mächtigere Instanzen (Stempel)

4. Verhaltensweisen, welche die weitere Persönlichkeitsentwicklung behindern (Selbst-Tätig)

Aus den Äußerungen der vier Kollegen lässt sich auch erschließen, welche Kategorien sie zur Erklärung von Verhaltensstörungen verwenden würden. Danach beruhen Verhaltensstörungen auf:

1. ungünstigen Persönlichkeitseigenschaften des Individuums (Trenn)

2. falsch organisierten Lernprozessen (Lehr)

3. Anforderungen, Erwartungen und Etikettierungen, die in ihrer Einseitigkeit nicht gerechtfertigt sind (Stempel)

4. fehlenden Möglichkeiten der störungsfreien Persönlichkeitsentfaltung (SelbstTätig)

Nun haben die Vorschläge auch unterschiedliche Konsequenzen für den Lehrer, insbesondere für die Gestaltung seines Unterrichts:

1. Der Lehrer braucht an seinem Unterricht gar nichts zu ändern; er muss lediglich eine diagnostische Untersuchung in die Wege leiten. Die Aussonderung des Schülers würde für ihn eine erhebliche psycho-physische Entlastung bedeuten (Trenn).

2. Der Lehrer muss zunächst Intensität und Häufigkeit des unerwünschten Verhaltens sowie dessen vorangehende Bedingungen und nachfolgende Konsequenzen genau registrieren. Dann muss er feststellen, welche dieser Bedingungen und Konsequenzen die Auftretenswahrscheinlichkeit des unerwünschten Verhaltens positiv und negativ beeinflusst. Er muss also alles, was im Unterricht geschieht, somit auch sein eigenes Verhalten, unter diesem Aspekt genau beobachten. So kann er herausfinden, durch welche Maßnahmen eine Abnahme pädagogisch unerwünschter und die Zunahme pädagogisch erwünschter Verhaltensweisen zu erreichen ist. Selbstverständlich muss der Lehrer auch genau festgelegt haben, was er unter »pädagogisch erwünschtem Verhalten« versteht. Schließlich hat der Lehrer gemäß diesen Erkenntnissen sein Verhalten im Unterricht zu ändern (Lehr).

3. Der Lehrer muss überprüfen, ob und welche Vorurteile er gegen den Schüler hat, ob die Anforderungen und Erwartungen, die er an den Schüler stellt, seine Vorurteile stützen und ob er ganz im Sinne seiner Vorurteile den Schüler wahrnimmt und behandelt. Entsprechend der Antworten auf diese Fragen müsste der Lehrer seine Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen ändern (Stempel).

4. Der Lehrer muss Inhalte und Vermittlungsformen seines Unterrichts dahingehend überprüfen, ob sie den Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen des Schülers entsprechen. Dazu muss er viel über die Lebensgeschichte und die Lebensrealität des Schülers in Erfahrung bringen und diese Erkenntnisse zugrunde legen, um den eigenen Unterricht zu analysieren und zu ändern (Selbst-Tätig).

In der Übersicht sind nun auch noch die Konsequenzen aufgeführt, welche die einzelnen Handlungskonzepte für den Schüler haben, und es findet sich eine Spalte, welche Aussagen über die Probleme der Umsetzung unter gegebenen schulischen Bedingungen trifft. Ich brauche wohl hierauf nicht näher einzugehen. Bemerkenswert ist nun, dass das individualtheoretische Paradigma bzw. das Medizinische Modell mit den Gegebenheiten unseres Bildungssystems total übereinstimmen.

Bevor wir uns nun diesem Ansatz zuwenden, halten wir folgende Aufgaben der diagnostischen Tätigkeit fest: Sie dient der

- ➣ Beschreibung

- ➣ Erklärung

- ➣ Begründung von Zielsetzungen und Maßnahmen

- ➣ Kontrolle von Maßnahmen (Übersicht 1, Kasten 4)

Was ich bis jetzt dargestellt habe, füllt im Rahmen unseres Studiums etwa ein Drittel bis die Hälfte der zweistündigen »Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik«, die möglichst frühzeitig besucht werden soll. Im zweiten Teil dieser Veranstaltung beschäftigen wir uns mit den Zusammenhängen zwischen bildungs- und gesellschaftspolitischen Gegebenheiten und den theoretischen Grundlagen der Selektionsdiagnostik. Dabei versuche ich, verständlich zu machen, dass Ausleseentscheidungen nur unter zwei Bedingungen als gerecht und sinnvoll angesehen werden können:

1. Die Kriterien der Auslese müssen individuelle Merkmale sein, die als relativ konstant gelten, sollen also Persönlichkeitseigenschaften sein – wie beispielsweise Intelligenz oder Konzentrationsfähigkeit –; auf die Erfassung außerindividueller Merkmale – wie etwa Qualität des Unterrichts oder familiäre Lebensbedingungen – oder situationsabhängiger individueller Merkmale des Verhaltens wird also kein Wert gelegt.

2. Aufgrund dieser individuellen Merkmale müssen sich die zu untersuchenden Menschen deutlich unterscheiden lassen.

Mit anderen Worten: Sinnvoll für die Auslese ist nur eine Diagnostik, deren Ergebnisse große interindividuelle Unterschiede bezüglich intraindividuell relativ stabiler Persönlichkeitsmerkmale erbringen.

Damit die Diagnostik dies leistet, wurden die klassische Testtheorie und die psychometrischen Tests erfunden.

Bei mir hat es nun sehr lange gedauert, bis ich erkannte, dass dieses in sich stimmige Gedankengebäude der Testtheorie nicht dazu dient, Ausschnitte aus der Wirklichkeit exakt und richtig abzubilden, sondern dass es neue, künstliche Realitäten schafft, durch die sich bestimmte Herrschaftsinteressen – etwa solche der Schulverwaltung – legitimieren lassen.

Um diese Einsicht zu gewinnen, muss man die Grundzüge der klassischen Testtheorie selbst genau kennen und ihren Sinn verstehen. Vor allem aus diesem Grunde kann ich unseren Studenten die mühsame Erarbeitung des zähen Stoffes nicht ersparen. Trotz eines Skriptums, trotz auflockernder Selbstversuche und lustiger Beispiele fällt den meisten unserer Studenten gerade dieser Teil des Diagnostik-Studiums sehr schwer. Ich werte dies aber als ein gutes Zeichen; lässt es doch darauf schließen, dass sich angehende Pädagogen mit einer absolut unpädagogischen, im Kern sogar unmenschlichen Theorie so schwertun!

Diese Theorie, ihre Voraussetzungen und Konsequenzen lassen sich jedoch nur überzeugend, das heißt argumentativ, kritisieren, wenn man sie selbst kennt und versteht. Die Auseinandersetzung mit ihr ist kein pädagogischer »Nebenkriegsschauplatz«, sondern berührt unmittelbar zentrale Probleme des Unterrichts und des Bildungswesens. Im Detail lässt sich diese Kritik hier nicht darstellen. Sie ist wohl auch bekannt, sodass Stichworte genügen können (Übersicht 1, Kästen 6, 7, 9).

Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch anmerken, dass die Kritik an der Psychometrie, also den Vorläufern der klassischen Testtheorie, schon eine relativ lange Geschichte hat. Kritische Stimmen finden sich beispielsweise bereits in Beiträgen der berühmten Zeitschrift für Sozialforschung, die 1932 in Deutschland gegründet, dann nach der nationalsozialistischen Machtübernahme in den USA weitergeführt und kürzlich durch Faksimile-Druck wieder zugänglich gemacht wurde; fundamentale Kritik stammt auch aus der Feder von Kurt Gottschaldt, einem emeritierten Psychologie-Professor der Berliner gestaltpsychologischen Schule: Diese Kritik findet sich übrigens in einer der gründlichsten Studien über geistig behinderte Kinder, die ich kenne, in dem 1933 erschienenen Buch Der Aufbau des kindlichen Handelns. Während der Nazi-Zeit war die Psychometrie weitgehend verpönt; wahrscheinlich deswegen, weil mit ihren Resultaten die Überlegenheit der arischen Rasse nicht nachweisbar war. Zu diesem Nachweis ließ sich jedoch eine andere Art von Diagnostik missbrauchen, die an der Charakterologie orientierten Methoden der Ausdruckskunde (also die Analyse von Mimen, Gesten und Gebärden), die Konstitutionsdiagnostik, die Graphologie, die sogenannten Entfaltungstests oder projektiven Tests.

Ihre Ergebnisse werden vor allem durch das Interpretationsgeschick des Diagnostikers bestimmt, sie sind nur von ihm selbst überprüfbar, die Befunde sind also – überspitzt formuliert – lediglich seiner subjektiven Willkür unterworfen. Folglich setzten sich in der Nazizeit diejenigen Diagnostiker durch, deren Ergebnisse die braune Ideologie stützten.

Zu Recht verloren dann die Charakterologie und die charakterologische Diagnostik seit Ende der 50er Jahre zunehmend an Bedeutung, als unter amerikanischem Einfluss die Psychometrie, also die messende Psychodiagnostik in Schulen, Kliniken und Betrieben ihren Einzug feierte. Dieser Diagnostik hatten die Charakterologien keine überzeugenden Argumente entgegenzusetzen, zumal sie sich eigentlich nur formal, also in der Methode, nicht aber inhaltlich, also in Fragestellungen, Zielsetzungen und Verwendungszwecken der Ergebnisse, von der Psychometrie unterschieden (Übersicht 1, Kasten 8).

Grundsätzlich infrage gestellt wurde die herkömmliche, bezugsnormorientierte Leistungs- und Persönlichkeitsdiagnostik erst wieder seit etwa Ende der 60er Jahre. Diese Tendenz ist nur in engem Zusammenhang mit der damals zunehmenden Kritik am Gesellschaftssystem und Bildungswesen der führenden westlichen Industrienationen zu sehen und zu begreifen. Aus Zeitgründen kann ich hier nur einige Ansätze dieser Kritik nennen.

Einige ihrer Ausgangspunkte liegen schon einige Jahre früher. Zu Beginn der 60er Jahre herrschten noch relativ günstige konjunkturelle Bedingungen. Die Politiker erkannten, dass sie bisher zu wenig in die Qualifikation der Arbeitskräfte investiert hatten. Nachdrücklich bewusst wurde dies in den USA sicher durch den Sputnik-Schock und in der BRD durch den ausbleibenden Zustrom fertig ausgebildeter Fachkräfte aus der DDR seit dem Bau der Mauer in Berlin. Als Reaktion hierauf wurden gewaltige Anstrengungen unternommen, das Bildungswesen zu reformieren, das heißt, mehr Menschen besser auszubilden als dies bisher der Fall war. Angestrebt wurde beispielsweise die Ausschöpfung der Begabungsreserven in der Arbeiterschicht und in ländlichen Regionen, angestrebt wurde Chancengleichheit der Schulanfänger durch kompensatorische Vorschulerziehung in vorschulischen Einrichtungen und durch Medien, angestrebt wurde die Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten durch durchlässigere Institutionen (Gesamtschule, Gesamthochschule) und auch die Behinderten wurden im Rahmen dieses Bildungsbooms keineswegs vergessen: In dieser Zeit wurde beispielsweise die Schulpflicht für geistig Behinderte in der BRD eingeführt.

Um die veränderten Bildungsziele auch verwirklichen zu können, musste man auf einen anderen theoretischen Ansatz zurückgreifen. Wir haben ihn schon als das Konzept der Frau Lehr und als behavioristisches Paradigma bzw. lehrtechnologisches Modell kurz kennengelernt. In den Vereinigten Staaten, aber auch in der UDSSR, war dieser Ansatz schon seit Jahren gut erforscht, hatte aber – zumindest in den USA und in den westeuropäischen Ländern – keine große Bedeutung für die Praxis erlangen können. Bis zu diesem Zeitpunkt war nämlich die am individualtheoretischen Paradigma bzw. medizinischen Modell orientierte Pädagogik bildungs- und gesellschaftspolitisch am opportunsten gewesen.

Parallel zu diesen Reformen des Bildungswesens wurde die Kritik an der gängigen Testdiagnostik vorangetrieben; sie wurde empirisch und argumentativ ständig besser untermauert. Ein vorläufiger Endpunkt dieser Entwicklung war in der BRD etwa im Jahre 1973 erreicht. 1972 erschien Wewetzers Büchlein Intelligenz und Intelligenzmessung, 1973 erschienen die Arbeiten von H. Probst

über »Die scheinbare und wirkliche Funktion des Intelligenztests im Sonderschulaufnahmeverfahren« und der Aufsatz von Frenz, Krüger und Tröger über die »Unangemessenheit der herkömmlichen Testdiagnostik für schulische Entscheidungen«. Seit dieser Zeit wiederholen sich eigentlich die Argumente der meisten Kritiker. Auch das 1980 von Grubitzsch und Rexilius herausgegebene, sehr verdienstvolle und informative Buch Testtheorie-Testpraxis bringt gegenüber den genannten Arbeiten nichts wesentlich Neues.

Die Jahre 1972 und 1973 markieren aber – zumindest in der sonderpädagogischen Diagnostik – noch eine zweite entscheidende Wende. In den Jahren zuvor hatten die Kritiker keine konstruktiven Alternativen zu bieten. Ein solches Manko beeinträchtigte natürlich die Wirksamkeit ihrer Kritik. Dieser Zustand änderte sich als Schoor im Jahre 1972 mit seinem Aufsatz »Zur Strukturierung der psychodiagnostischen Arbeit des Sonderschullehrers« auf völlig neue bzw. längst in Vergessenheit geratene Fragestellungen, Zielsetzungen und Vorgehensweisen hinwies. Ein Jahr später erregte Barkey auf der jährlich stattfindenden Arbeitstagung der Dozenten an sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern erhebliches Aufsehen mit seinem Referat »Modelle sonderpädagogischer Diagnostik«. Gedruckt erschien dieser Beitrag im Jahre 1975. Etablierte Fachvertreter warfen Barkey damals vor, dass er nicht wisse, wovon er rede.

Der Begriff »Förderungsdiagnostik« tauchte weder in diesen beiden genannten Arbeiten, noch sonstwo in der Literatur bis zu diesem Zeitpunkt auf. Vom Jahre 1974 an erschien er aber plötzlich in zahlreichen Arbeiten.

Ich nenne einige Beispiele:

1974: Das Gutachten von Kautter und Munz für den Deutschen Bildungsrat »Verfahren der Aufnahme und Überweisung in die Sonderschule«.

1975: Kautter: Zur Klassifikation und schulischen Platzierung von Lernbehinderten sowie der von mir herausgegebene Bericht von dem Heidelberger Symposion »Diagnostik bei Lernbehinderten«.

1976: Die Schrift von Barkey, Langfeldt und Neumann Pädagogischpsychologische Diagnostik am Beispiel von Lernschwierigkeiten.

Nun ist der Begriff selbst weniger entscheidend als das, was die genannten Beiträge beinhalten. Konzipiert wurde eine Diagnostik, die nicht mehr auf die Messung weitgehend unveränderlicher Persönlichkeitsmerkmale gerichtet war, sondern die menschliches Verhalten und menschliches Lernen direkt und im unmittelbaren sozialen und situativen Kontext erfassen sollte, und zwar allein unter der Fragestellung, ob es änderungsbedürftig sei und – wenn ja – wie die wünschenswerten Änderungen am günstigsten, nachhaltigsten, schnellsten zu erreichen seien. Eine solche Diagnostik richtete sich nicht mehr allein auf den Schüler, sondern auf sein ganzes Lernumfeld, also beispielsweise auch auf den Lehrer.

Im Rahmen dieses Beitrages muss auf eine nähere Beschreibung verzichtet werden. Ich verweise auf die stichwortartig angegebenen Komponenten in unserer Übersicht unter der Bezeichnung »Lehrtechnologisches Modell/behavioristisches Paradigma« (Übersicht 1, Kasten 10).

Für die praktische Diagnostik bedeutete dies eine entscheidende Abkehr von den herkömmlichen Tests, also von den realitätsfernen Prüfungssituationen, von den gewagten idealistischen Schlussfolgerungen auf nicht direkt beobachtbare Persönlichkeitskonstrukte; zugleich bedeutete es eine Hinwendung zur direkten Beobachtung des Lernens in den realen Lernsituationen und zur konkreten, wissenschaftlich kontrollierten Unterrichtspraxis. Diese Diagnostik gründete sich nicht mehr auf den pädagogischen Pessimismus einer lediglich feststellenden, festschreibenden, das pädagogische Handeln, die Lern- und Lebensbedingungen sträflich vernachlässigenden Theorie, sondern auf den pädagogischen Optimismus von Lern- und Milieutheorien, die in den Jahren zuvor ständig an Boden gewonnen hatten.

Als diagnostische Verfahren wurden nun vor allem Methoden der Verhaltensanalyse und curriculum- bzw. lehrzielorientierte Tests bevorzugt.

Diese Zusammenhänge versuchen wir uns an einigen Verfahrensvorschlägen für die Diagnostik zu verdeutlichen. Wegen ihrer besonderen Praxisnähe empfehle ich unseren Studenten die Lektüre der Aufsätze von Riedel (1976) – er ist auch für die Geistigbehindertenpädagogik wichtig – und von Limbourg (1975) zur Verhaltensanalyse sowie die Arbeit von Eberle, Wilms und Kaufmann (1977) zur kriteriumsorientierten Diagnostik (Übersicht 1, Kästen 11, 12).

Trotz dieser offensichtlichen Fortschritte gegenüber der am Medizinischen Modell orientierten Diagnostik wurde und wird dieser neue diagnostische Ansatz heftig kritisiert.

Auf die Kritik konservativ denkender Bildungspolitiker und ihre berufsständischen Interessen wahrenden Vertreter des eigenständigen Sonderschulwesens brauchen wir nicht einzugehen, sie ist lediglich »Reaktion« in des Wortes vollster Bedeutung und wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen.

Sehr heftige Kritik kam damals schon von studentischer Seite und ausgerechnet aus der Hochschule, deren Lehrende wohl die entscheidenden Impulse zur Überwindung des traditionellen konservativen Denkmusters in der Diagnostik geleistet hatten, nämlich aus Reutlingen. Entkleidet man diese Kritik, die beispielsweise in Form von Flugblättern auch Heidelberg erreichte und von den dortigen Studenten aufgegriffen wurde, ihrer Polemik, dann enthält sie ernstzunehmende Argumente. Ein großer Teil dieser Argumente lässt sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Die behavioristischen und lehrtechnologischen Konzepte sind nur wirksam, wenn ein deutliches Machtgefälle zwischen Lehrer und Schüler, Erzieher und Kind, Therapeut und Klient besteht. Der Lehrer, Erzieher oder Therapeut bestimmt in der Regel die Ziele und Methoden der Förderung, denen sich das Objekt ihrer Maßnahmen zu unterwerfen hat. Vor allem wird die Zielsetzung der Förderung nicht durch die Theorie begründet, sodass das Konzept selbst nicht vor missbräuchlichen Anwendungen geschützt ist.

Aus Zeitgründen kann ich Zielrichtung und Quellen dieser Kritik hier nur andeuten. Sicherlich sollte man – gerade in der Geistigbehindertenpädagogik – trotz dieser ernstzunehmenden Kritik nicht die positiven Perspektiven für die Diagnostik und Förderung außer Acht lassen (Übersicht 1, Kasten 13).

Zu einem großen Teil geht diese Kritik auf interaktionistische Theorien zurück, die wir mit der Position des Kollegen Stempel schon kurz charakterisiert und als sozialwissenschaftliches Paradigma bzw. Interaktions-Modell bezeichnet haben. Dieser Ansatz hat einerseits wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung der Förderungsdiagnostik geliefert, die vor allem durch zwei brillant geschriebene Aufsätze von Kobi (1977a, 1977b) repräsentiert sind, er ist andererseits aber auch theoretische Grundlage antipädagogischer und grundsätzlich antidiagnostischer Konzepte (Übersicht 1, Kästen 14, 16).

Für die Geistigbehindertenpädagogik hat dieser Ansatz wohl weniger praktikable diagnostische Methoden geliefert als für die Lernbehinderten- und Verhaltensgestörtenpädagogik; er liefert aber wichtige diagnostische Fragestellungen, wenn es um die Durchsetzung des sogenannten »Normalisierungsprinzips« geht: zum Beispiel bei der Analyse der Lebensbedingungen geistig Behinderter konzentriert man sich auf Fragestellungen, die Hinweise auf unnötig stigmatisierende Merkmale des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit zwischen sogenannten »Normalen« und »Behinderten« geben sollen.

Trotz vieler fortschrittlicher Momente muss dieser Ansatz aus handlungstheoretischer, vor allem aus marxistischer Sicht kritisiert werden. Stellvertretend für diese Sichtweise nenne ich den Aufsatz von Jantzen »Die Stellung der Psychologie für die Arbeit mit Geistigbehinderten« (1980).

Diese Sichtweise haben wir schon durch die Kollegin Selbst-Tätig kurz kennengelernt und als epistemologisches Paradigma bzw. Subjekt-Modell bezeichnet.

Statt Subjekt-Modell könnte man – vielleicht besser – auch Tätigkeits-Modell sagen. Dieses Konzept überwindet zwei wesentliche Mängel des sozialwissenschaftlichen Ansatzes: Es bietet eine umfassende Erklärung und Beschreibung störungsfreier und gestörter menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens. Ich will versuchen, sie kurz zu skizzieren.

Zunächst einmal halte ich Jantzens Definition von störungsfreier und gestörter Persönlichkeitsentwicklung sowie von Behinderung für bemerkenswert.

Jantzen wählt als Bezugspunkt die für jedes konkrete Individuum grundsätzlich verfügbaren Möglichkeiten der Entwicklung. Werden sie so genutzt, dass das Individuum in seiner Entwicklung voranschreitet, liegt keine Entwicklungsstörung oder Behinderung vor – gleich auf welcher Stufe oder welchem Niveau der Entwicklung sich das Individuum befindet, gleich, ob es eine Schädigung erlitten hat oder nicht. Werden dem Individuum hingegen prinzipiell verfügbare Möglichkeiten der Entwicklung oder Förderung – aus welchen Gründen auch immer – vorenthalten, dann spricht Jantzen von gestörter Persönlichkeitsentwicklung oder Behinderung.

Worin besteht nun der Vorgang der Entwicklung? In diesem Punkt greift Jantzen die Theorie der sogenannten kulturhistorischen Schule sowjetrussischer Psychologen auf, welche – unabhängig davon – in ähnlicher Form auch von westlichen Forschern (Piaget, Bruner) entwickelt wurde. Entwicklung vollzieht sich immer durch tätige Auseinandersetzung des Individuums mit seiner belebten und dinglichen Umwelt. Tätigkeiten sind immer auf ein bestimmtes Ziel hin, welches das Individuum verfolgt, angelegt. In frühen Stadien der Entwicklung sind dem Kleinkind Ziele und Mittel der Tätigkeit kaum bewusst, vielleicht sind sie auch gar nicht voneinander zu trennen – zum Beispiel, wenn das Kind einen Gegenstand sieht, den es dann greift, in den Mund nimmt, schüttelt, gegen eine Unterlage schlägt, loslässt. Dabei macht es vielerlei Erfahrungen über die Qualität der verschiedenen belebten und unbelebten Objekte seiner Umgebung. Bei störungsfreier Entwicklung kommt der Mensch in ein Verhältnis zu seiner Umgebung, das durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist: Zum einen wird er durch Dinge, Tiere, Menschen, Situationen vor immer wieder neue Probleme oder Aufgaben gestellt. Mit dem Bewältigen dieser Probleme oder dem Lösen der Aufgaben ist immer – mehr oder weniger direkt – die Befriedigung von Bedürfnissen verbunden. Zum anderen erfährt der Mensch, dass die Gegebenheiten in seiner Umwelt sich auch als Werkzeuge, Mittel oder Methoden eignen, um Probleme zu bewältigen, um Aufgaben zu lösen, um Bedürfnisse zu befriedigen und um Ziele zu erreichen. Der Mensch erlebt also, dass die »Dinge an sich« zu »Dingen für mich« werden können, wenn er sie zielbezogen und wirksam anwenden kann. Er vollzieht damit die schon vorhandenen Erfahrungen früherer Generationen, die sich in den Dingen, in der Sprache, in Sitten usw. niedergeschlagen haben, nach; kurz: Er eignet sich das kulturelle Erbe an. Das Ziel aneignender Tätigkeiten oder Entwicklung besteht also zum einen darin, immer mehr und immer wirksamere Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten auszubilden, mit denen die konkreten Probleme und Aufgaben des realen Lebens gemeistert werden können. Durch die Ausbildung solcher Kompetenzen wird das Individuum zunehmend freier von äußeren Zwängen, wird es zunehmend unabhängiger von der Hilfe anderer, es gelingt ihm die Kontrolle seiner Lebensumstände, seiner Realität immer besser. Dies ist wiederum Voraussetzung dafür, dass neue, schwierigere Probleme erkannt, höher entwickelte Bedürfnisse bewusst werden. In der Regel vollzieht sich der Aneignungsprozess stufenweise und stets durch direkte oder indirekte pädagogische Vermittlung. Optimal verläuft eine solche pädagogische Vermittlung unter folgenden Voraussetzungen: Ein Mitmensch, nennen wir ihn Pädagoge, bemerkt, dass ein anderer Mitmensch, nennen wir ihn in diesem Fall Schüler, sich vor irgendwelche konkreten Probleme in seinem Lebensvollzug gestellt sieht und sie nicht selbstständig bewältigen kann. Der Pädagoge hingegen besitzt die dazu notwendigen Kompetenzen. Bezogen auf das Problem ist also der Pädagoge kompetenter als der Schüler – man könnte auch sagen mächtiger, denn er kann dem Schüler ja seine Kompetenz vorenthalten oder verkaufen, kann sich über ihn lustig machen, usw. Gibt der Pädagoge nun aber freiwillig diejenigen Teile seiner Kompetenz ab, die der Schüler benötigt, dann gleicht er die ursprünglich bestehenden Machtunterschiede aus. Entscheidend ist dabei aber, dass der Schüler dadurch befähigt wird, künftig selbstständig das entsprechende Problem zu bewältigen. Über geeignete Methoden der Vermittlung bestehen schon recht klare Vorstellungen, die teilweise auch empirisch überprüft und in der Praxis erprobt worden sind. Hier kann ich nur ganz kurz die wichtigsten Grundsätze nennen.

1. Der Lernende muss mit solchen Anforderungen konfrontiert werden, an deren Bewältigung er aufgrund seiner realen Lebenssituation ein persönliches Interesse hat. Er muss also wissen, wozu er die zu lernenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten praktisch einsetzen kann, und er muss auch Gelegenheit finden, dies zu tun.

2. Zugleich müssen die Anforderungen in der »Zone der nächsten Entwicklung« liegen, das heißt, sie dürfen für den Lernenden weder zu leicht noch zu schwer sein, sondern müssen von ihm anfangs mit Hilfe, später selbstständig bewältigt werden können.

Immer dann, wenn diese beiden Bedingungen nicht erfüllt sind – das kann im Einzelfall sehr kurzfristig, aber auch ein Dauerzustand sein – ist das Individuum in seinen Aneignungsmöglichkeiten eingeschränkt und damit behindert. Behinderung definiert Jantzen somit als Isolierung von der Möglichkeit, sich das kulturelle Erbe anzueignen. In diesem Sinne kann jeder Mensch behindert sein, doch selbst schwer geschädigte Menschen brauchen nach dieser Definition nicht unbedingt als behindert zu gelten. Die gesellschaftliche Realität zeigt jedoch, dass gerade geschädigte Menschen am ehesten von den für sie prinzipiell vorhandenen Aneignungsmöglichkeiten isoliert werden, also behindert sind. Ein solcher Begriff von Behinderung

- ➣ zwingt zur Parteinahme und Beseitigung isolierender Bedingungen,

- ➣ verzichtet auf definierte Kriterien zur Klassifikation von Menschen,

- ➣ gründet sich auf die Vorstellung, dass vor allem durch Selbständigkeit und Individualität, durch Kooperation und Solidarität der Menschen ein humanes Leben verwirklicht werden kann« (Kornmann, 1982b).

»

Förderungsdiagnostische Konzepte, die mit dieser Theorie übereinstimmen, wurden wohl erstmals im Jahre 1978 auf der von Studenten der Sonderpädagogik organisierten Tagung in Marburg von Probst und von mir vorgestellt und 1979 in dem von Probst herausgegebenen Buch Kritische Behindertenpädagogik in Theorie und Praxis veröffentlicht.

Seither versuchen wir in Heidelberg aus dieser Theorie diagnostische Fragestellungen abzuleiten, die sich auf konkrete Probleme in der Praxis beziehen, und wir versuchen, die Methoden zu entwickeln, die sich zur Beantwortung dieser Fragestellungen eignen. Dies geschieht in der Regel in den beiden letzten Semestern, nachdem die verschiedenen Modelle und Paradigmen sowie die mit ihnen korrespondierenden Fragestellungen und Methoden erarbeitet worden sind. Praktisch gehen wir in den Seminaren dann so vor, dass wir uns auf bestimmte Problembereiche einigen, für die wir dann förderungsdiagnostische Fragestellungen und Methoden entwickeln. Solche Problembereiche sind beispielsweise:

- ➣ elementare Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

- ➣ Schwierigkeiten beim Erlernen einfacher mathematischer Operationen

- ➣ Arbeitsstörungen

- ➣ Schwierigkeiten von Kindern ausländischer Arbeitnehmer

- ➣ allgemeine Lernrückstände

- ➣ motorische Defizite

Parallel dazu, auch während der Semesterferien, lassen sich dann einzelne Studenten, oder auch kleine Gruppen von zwei bis vier Teilnehmern, von einzelnen Lehrern solche Problemfälle nennen. Wichtig dabei ist, dass die Lehrer selbst ein Interesse daran haben, dass für die genannten Schüler durch die Diagnostik tatsächlich Förderungsvorschläge für die Arbeit in der Schule entwickelt werden, die dann auch durchgeführt wurden und deren Erfolg überprüfbar ist.

Für diese konkreten Problemfälle wird dann das Vorgehen erneut individualisierend geplant und durchgeführt. Dabei wird relativ frühzeitig versucht, die Diagnostik mit dem Unterricht und der Förderung zu verbinden. Wir sind also davon abgekommen, die Phasen

- ➣ Diagnostik

- ➣ Erstellung eines Planes

- ➣ Durchführung des Planes

- ➣ ggf. Kontrolle der Durchführung

strikt voneinander zu trennen. Vielmehr haben wir erkannt, dass die wichtigsten Erkenntnisse für die Förderung aus der kontrollierten Förderungspraxis stammen. Unsere Studenten arbeiten daher auch förderungspraktisch mit den betreffenden Schülern, wobei sie aus der kontrollierten Beobachtung der gemeinsamen Lerntätigkeit wiederum Hinweise für die Gestaltung der jeweils nächsten Förderungsabschnitte gewinnen.

Zehn der zwölf Studenten, die jetzt ins Examen gehen, haben mit acht Schülern und deren Lehrer am gleichen Problem förderungsdiagnostisch gearbeitet, nämlich am Problem der massiven Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens. Alle Schüler galten als hartnäckige Fälle, die teilweise seit Jahren keine Lernfortschritte in diesem Bereich machten. Die Bilanz sieht nach etwa acht Monaten inzwischen so aus:

Ein Kind konnte lesen, hatte dies aber verheimlicht. Die Studenten erkannten dies und zeigten auch Bedingungen auf, unter denen das Kind künftig bereit ist zu lesen. Bei drei Schülern ist die Förderung so weit gediehen, dass man sie inzwischen als Leser bezeichnen kann.

Die restlichen vier haben deutliche Fortschritte gemacht, die ihnen selbst, den Mitschülern und dem Lehrer deutlich geworden sind.

Erst auf der Grundlage der förderungsdiagnostischen Lehrinhalte werden

Überlegungen angestellt, ob und wie die Diagnostik im Rahmen des Aufnahmeverfahrens zur Schule für Lernbehinderte gestaltet werden sollte. Wir orientieren uns an folgender Vorgehensweise:

»1. Zunächst ist festzustellen, welches die Bedingungen für die Schwierigkeiten sind.

2. Danach ist zu prüfen, welche dieser Bedingungen mit schulischen und/oder außerschulischen Mitteln beeinflussbar sind und ob sich dadurch positive Veränderungen für den Schüler erwarten lassen.

3. Auf Grund dieser Bedingungsanalyse ist ein Förderungsplan für den Schüler zu erstellen. Dieser Plan sollte Ziele und Methoden der Förderung unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zeitaufwandes beinhalten.

4. In einem nächsten Schritt ist zu entscheiden, ob dieser Förderplan mit den verfügbaren Möglichkeiten der jeweiligen Grundschule (evtl. in Verbindung mit außerschulischen Stützmaßnahmen) verwirklicht werden kann. Dabei muss abgeschätzt werden, ob die Ziele in einem vertretbaren Zeitraum erreichbar sind, so dass der Schüler den Anschluss an das Lerntempo der für ihn vorgesehenen Klassenstufe erhält.

5. Sollte der Plan in der betreffenden Grundschule nicht bzw. nicht in dem vertretbaren Zeitraum verwirklicht werden, ist zu prüfen, ob die notwendigen Förderungsmaßnahmen besser in einer für den Schüler erreichbaren Sonderschule durchgeführt werden können. Sollte dies der Fall sein, wird der Schüler umgeschult. Andernfalls verbleibt er in der Grundschule, wo die Förderungsmaßnahmen einzuleiten sind.

6. Mit der Umschulungsentscheidung sollte der Fall aber noch keinesfalls abgeschlossen sein. Im Gutachten muss auch dargelegt werden, welche der für notwendig erachteten Förderungsmaßnahmen in der Grundschule und im außerschulischen Bereich nicht durchführbar sind, welches die wahrscheinlichen Gründe hierfür sind und wie eine Verbesserung der Situation erreicht werden kann.

7. Der Erfolg oder das Scheitern der Förderungsmaßnahmen ist zu dokumentieren. Bei misslungenen Versuchen sollten wiederum die ungünstigsten Bedingungen analysiert und nach Möglichkeit geändert werden« (Kornmann, 1980, S. 83f.).

Literatur

Barkey, P. (1975). Modelle sonderpädagogischer Diagnostik. In D. Eggert (Hrsg.), Beiträge zur sonderpädagogischen Forschung (S. 14–32). Berlin: Marhold.

Barkey, P., Langfeldt, H.-P. & Neumann, G. (1976). Pädagogisch-psychologische Diagnostik am Beispiel von Lernschwierigkeiten. Bern: Huber.

Eberle, G., Wilms, W. R. & Kaufmann, K. (1977). Einsatz von Lernsteuerungstests in der sogenannten Schule für Lernbehinderte. In O. Böhm & H.-P. Langfeldt (Hrsg.), Die Wirklichkeit der Lernbehindertenschule (Bd. 2.). Bonn, Bad Godesberg: Durr.

Franz, H.-G., Krüger, K. & Tröger, H. (1973). Die Unangemessenheit der herkömmlichen Testdiagnostik für schulische Entscheidungen. In Projektgruppe (Hrsg.), Diagnostik in der Schule. München.

Gottschald, K. (1933). Der Aufbau des kindlichen Handelns. Leipzig: Barth.

Grubitzsch, S. & Rexilius, G. (1980). Testtheorie – Testpraxis. Reinbek: Rowohlt.

Jantzen, W. (1980). Die Stellung der Psychologie für die Arbeit mit Geistigbehinderten. In

W. Jantzen (Hrsg.), Geistig behinderte Menschen und gesellschaftliche Integration. Bern: Huber.

Kautter, H. (1975). Zur Klassifikation und schulischen Platzierung von Lernbehinderten. Zeitschrift für Heilpädagogik, 26, 22–238.

Kautter, H. & Munz, W. (1975). Verfahren der Aufnahme und Überweisung in die Sonderschule. In Deutscher Bildungsrat (Hrsg.), Sonderpädagogik, 3, 235–385.

Kobi, E. E. (1977a). Modelle und Paradigmen in der heilpädagogischen Theoriebildung. In A. Bürli (Hrsg.), Sonderpädagogische Theoriebildung – Vergleichende Sonderpädagogik. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.

Kobi, E. E. (1977b). Einweisungsdiagnostik – Förderdiagnostik. Eine schematische Gegenüberstellung. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik, 46(11), 5–123.

Kornmann, R. (1979). Diagnostische Handlungsperspektiven im Rahmen einer materialistischen Behindertenpädagogik. In H. Probst (Hrsg.), Kritische Behindertenpädagogik in Theorie und Praxis. Solms: Oberbiel.

Kornmann, R. (1980). Das Dilemma der Diagnostik im Aufnahmeverfahren und Ansätze zu seiner Lösung. In H. Baier & G. Klein (Hrsg.), Die Schule für Lernbehinderte. Berlin.

Kornmann, R. (1982a). Diagnostisches Vorgehen zur Ermittlung von Merkmalen und Bedingungen von Verhaltensstörungen. Fernuniversität Hagen: Kurseinheit 3554/1.

Kornmann, R. (1982b). Für die Psychologie, die der Separierung Behinderter entgegenwirkt. In H.-P. Trolldenier & B. Meißner (Hrsg.), Texte zur Schulpsychologie und Behindertenberatung. Braunschweig: Westermann.

Limbourg, M. (1975). Die Analyse kindlichen Verhaltens: Ihre Rolle in der Verhaltensmodifikation bei Kindern. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik, 44, 322–333.

Probst, H. (1973). Die scheinbare und wirkliche Funktion des Intelligenztests im Sonderschulüberweisungsverfahren. In I. Abée, H. Probst & S. Graf (Hrsg.), Kritik der Sonderpädagogik. Lollar: Achenbach.

Probst, H. (1979). Strukturbezogene Diagnostik. In H. Probst (Hrsg.), Kritische Behindertenpädagogik in Theorie und Praxis. Solms: Oberbiel.

Riedel, A. (1976). Praktikable Methoden der Verhaltensbeobachtung. In H. Baier (Hrsg.), Beiträge zur Behindertenpädagogik in Forschung und Lehre. Rheinstetten: Schindele.

Schoor, U. (1972). Zur Strukturierung der psychodiagnostischen Arbeit des Sonderschullehrers. Zeitschrift für Heilpädagogik, 23, 527–536.

Wewetzer, K.-H. (1972). Intelligenz und Intelligenzmessung. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.