Rainer Maikowski:

Entwicklung der Gemeinschaftsschulen in Berlin als PDF

Bildungspolitischer Hintergrund der Gründung der Pilotphase Gemeinschaftsschulen in Berlin

Spätestens seit den PISA-Befunden ist in der bildungspolitischen Diskussion in Deutschland unumstritten, dass das Bildungssystem reformbedürftig ist, weil es sowohl zu wenig Chancengerechtigkeit bietet als auch zu wenig gut Gebildete hervorbringt. In diesem Zusammenhang wird mit der Krise der Hauptschule auch das Konzept der Selektion der Schülerströme in unterschiedliche Schulformen infrage gestellt. Über das Wie einer solchen Reform wird allerdings weiter heftig gestritten.

Entsprechend wurden von den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Prozesse der Veränderung des Bildungssystems (vor allem der Schule) initiiert. Die Notwendigkeit solcher Veränderungen wurde noch durch den demografisch bedingten Rückgang der Schülerzahlen verstärkt, der vor allem in Flächenstaaten Schulzusammenlegungen erforderlich machte (siehe Schleswig-Holstein). Diese waren dann Ausgangspunkt für Bestrebungen zur Einführung von integrativen Schulsystemen wie Regionalschulen und Gemeinschaftsschulen. Doch auch in Berlin als Stadtstaat wurde auf der Suche nach neuen Konzepten und Schulformen relativ früh die Idee der Gemeinschaftsschule diskutiert.

Die Entwicklung eines Konzepts »Gemeinschaftsschule« und dessen Verwirklichung in einer Pilotphase auf freiwilliger Grundlage hatte sich dabei vor allem folgenden Herausforderungen zu stellen:

- ➣ Diese neue Schulform ist nach wie vor Teil eines immer noch gegliederten Systems, muss also als Marktmodell mit der Schulform Gymnasium konkurrieren, die etablierter ist und bisher aus Sicht der Eltern den anspruchsvolleren Bildungsgang bietet.

- ➣ Gleichzeitig stellt der Wunsch vieler Eltern, nicht von den vielen Problemen der Schülerinnen und Schüler der heutigen Hauptschulen betroffen zu sein, eine stabile Grundlage für den Weg der Segregation in unserem Schulsystem dar.

- ➣ Trotz aller Beteuerungen, »ideologische« Diskussionen vermeiden zu wollen, wird die Gemeinschaftsschule – wie vormals die Gesamtschule – von den Befürwortern des gegliederten Schulsystems als Irrweg bezeichnet und heftig bekämpft.

- ➣ Einerseits können sich viele Eltern und Lehrkräfte nur schwer vorstellen, dass erfolgreiches Lernen in sehr heterogenen Gruppen tatsächlich gelingen kann. Andererseits zeigt sich bei Elternbefragungen, dass viele Eltern eine größere pädagogische Kontinuität und das Offenhalten aller Optionen für ihre Kinder wünschen – was alle schulischen Langformen interessant erscheinen lässt.

In der speziellen Situation in Berlin kam als zusätzliche Schwierigkeit für das Konzept Gemeinschaftsschule hinzu, dass kurz hintereinander sowohl die Pilotphase Gemeinschaftsschule (Beschluss der rot-roten Regierungskoalition Ende 2006, Beginn zum Schuljahr 2008/09) ins Leben gerufen als auch am 14. Januar 2010 in einem größeren Reformschritt der Zusammenschluss aller Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu Integrierten Sekundarschulen (ISS) mit dem Schuljahr 2010/11 beschlossen wurde. Damit wurde zwar erstmals ein Konzept realisiert, neben das Gymnasium eine gleichwertige Schulform zu setzen, die alle Abschlussmöglichkeiten bis zum Abitur bietet und alle Formen innerer Differenzierung als Option zulässt. Das brachte aber auch die Gefahr mit sich, durch diese weitgehend gleichen Möglichkeiten in beiden Schulformen die Bedeutung der Pilotphase der Gemeinschaftsschule partiell gleich wieder infrage zu stellen, bevor Ergebnisse und Erfahrungen hinreichend fundiert vorliegen konnten (siehe S. 181). Als Besonderheiten blieben für die Gemeinschaftsschulen zwei Alleinstellungsmerkmale:

1. Die Gemeinschaftsschule ist als Langform in der Regel von einem bis zehn bzw. 13 Jahren konzipiert.

2. Der Verzicht auf äußere Fachleistungsdifferenzierung als Organisationsprinzip ist für Gemeinschaftsschulen konzeptionell verpflichtend, während die Integrierten Sekundarschulen ihre Differenzierungsformen selbst wählen können.

Inzwischen haben sich die mittlerweile 22 Gemeinschaftsschulen in Berlin unter anderem durch die Entwicklung entsprechender Schulprofile – trotz mancher Startschwierigkeiten – zu einem ernst zu nehmenden Modell einer Schule für alle Kinder entwickelt.21

Startbedingungen und erste Implementierungsschritte

Begonnen wurde 2007 mit der Realisierung eines Interessenbekundungsverfahrens, über das sich Schulen für die Pilotphase bewerben konnten. Nach einem kriteriengeleiteten Auswahlverfahren durch die Projektleitung Gemeinschaftsschule wurden zunächst aus 64 Bewerbungen 15 Schulen in elf Schulverbünden ausgewählt, die nach einer Vorbereitungs- und Fortbildungsphase ihre Arbeit zum Schuljahr 2008/09 als Gemeinschaftsschule aufnahmen. Die Pilotphase sollte eine flächendeckende Einführung von Gemeinschaftsschulen als Regelschule in Berlin vorbereiten.

Von der Projektgruppe wurden in einem Grundlagenpapier folgende sechs zentrale Ziele der Gemeinschaftsschule festgehalten:

1. Überwindung der Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft, mehr Chancengerechtigkeit

2. längeres gemeinsames Lernen von der Schulanfangsphase mindestens bis zur Jahrgangsstufe 10 mit verbindlich organisiertem Anschluss an alle Bildungswege der Sekundarstufe II einschließlich Abitur

3. Individualisierung des Lernens in heterogenen Gruppen ohne äußere Fachleistungsdifferenzierung

4. maximale Leistungsentwicklung für alle SchülerInnen

5. Entwicklung der Schule als demokratischer Lern- und Lebensraum

6. Gemeinschaftsschule als Schule für alle Kinder und Jugendlichen ohne Aussonderung (inklusives Lernen)

In den Gemeinschaftsschulen sollen alle Kinder bis zum Ende der 10. Klasse bzw. bis zum Abitur länger gemeinsam von- und miteinander lernen. Daher gibt es als Konsequenz aus den oben beschriebenen zwei Alleinstellungsmerkmalen keine Jahrgangsstufenwiederholungen und kein Probehalbjahr. Die Gemeinschaftsschulen sind als Ganztagsschulen mit möglichst gebundenem Ganztag konzipiert.

Rahmenbedingungen für die Gemeinschaftsschulen

Den Gemeinschaftsschulen stand ein Förderfonds von 22 Millionen Euro für vier Jahre (2008–2011) zur Verfügung für:

- ➣ Baumaßnahmen

- ➣ Qualifizierungsprogramm (Abordnungen, Werkverträge, Tagungen)

- ➣ Fortbildungsbudgets von 3.000 Euro bis 7.000 Euro, je nach Schulgröße

- ➣ eine halbe bis ganze zusätzliche Stelle je Schule/Schulverbund

- ➣ wissenschaftliche Begleitung

Nach dem Ende der vierjährigen Pilotphase können sich weiterhin Schulen als Gemeinschaftsschulen bewerben. Sie erhalten aber jetzt nur noch für zwei Jahre zusätzliche Mittel zur Organisation der erforderlichen Reformschritte (Fortbildungsbudget und Stellenausstattung wie oben).

Zur Umsetzung der Pilotphase Gemeinschaftsschule wurden folgende Gremien eingerichtet:

- ➣ eine temporäre Lenkungsgruppe der Senatsverwaltung mit Staatssekretär, Abteilungsleitern und Projektgruppenleitung

- ➣ eine Projektgruppe bestehend aus Projektgruppenleitung, bezirklichen Stadt- und Schulräten und erfahrenen Schulleitern

- ➣ ein Beirat aus Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Interessenverbände (Parteien, Verbände, Gewerkschaften und Wissenschaftler)

- ➣ ein Qualifizierungsteam, das zentral der Projektleitung unterstellt wurde und aus erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern und Coachs auch aus außerschulischen Arbeitszusammenhängen bestand

- ➣ eine europaweit ausgeschriebene wissenschaftliche Begleitung

Als Gestaltungsrahmen zur Realisierung und Implementierung der Pilotphase Gemeinschaftsschule wurden folgende Maßnahmen eingeleitet:

- ➣ Änderung des Schulgesetzes, das im §17a eine Öffnungsklausel für die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen einführt

- ➣ Erarbeitung eines Grundlagenpapiers mit den Zielen der Gemeinschaftsschule (siehe oben)

- ➣ Verfertigung von Genehmigungsschreiben, in denen alle organisatorischen Vorgaben, wie Einrichtung, Aufnahme, Unterricht und Stundentafel, Zeugnisse und Abschlüsse, geregelt werden

- ➣ Überarbeitung von Leitungs-, Laufbahn- und Funktionsstellenregelungen (das beinhaltet z. T. auch länderübergreifende Regelungen), die gerade für anstehende Fusionen von Schulen und neuen Funktionsbereichen erforderlich sind

- ➣ Flexibilisierung von Frequenzen und Stundentafeln

- ➣ Regelungen und Vereinbarungen zwischen Schulbehörden und kommunalen Trägern:

- ➣ Projektvereinbarungen zwischen Schulen, Bezirken und Senatsverwaltung

- ➣ Regelungen von Fusionen und Baumaßnamen

Wie verliefen Implementierungsprozess sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung der Gemeinschaftsschulen bisher?

Zur Vorbereitung der Schulen auf die Pilotphase, und besonders in den ersten Jahren der Pilotphase, wurde eine kontinuierliche Begleitung und individuelle Beratung der Schulen durch Schulentwicklungs- und UnterrichtsentwicklungsberaterInnen installiert. Es ging unter anderem um die Beratung bei der Einrichtung von Steuergruppen zur Organisation der Schulentwicklung, um Schulleitungscoaching, die Entwicklung schulbezogener Fortbildungskonzepte, um die Verbindung mit Angeboten der regionalen Fortbildung sowie die Abstimmung der Reformmaßnahmen mit den bezirklichen Gremien (Schulaufsicht, Stadträte, Bauamt etc.).

Konzeptionell waren für den Schulentwicklungsprozess folgende Phasen vorgesehen:

Gleichzeitig wurden vom Qualifizierungsteam spezielle Fortbildungen zum »Lernen in heterogenen Gruppen« unter anderem in Form von Grundlagenworkshops für alle Lehrkräfte – zunächst des 7. Jahrgangs, später auch für die Grundstufe – angeboten, die sich in zweitägigen Grundkursen zum »Individuellen Lernen« und zur Leistungsbewertung mit einer veränderten Lernkultur auseinandersetzten.

Um zu gewährleisten, dass möglichst viel des in der Fortbildung Vermittelten auch im Unterricht ankommt, wurde versucht, folgende Grundsätze zu realisieren:

- ➣ vom expliziten Wissen zu impliziten Kompetenzen: Wissen und Methoden erproben, einüben, reflektieren, verbessern

- ➣ Aufgaben mit Aufforderungscharakter zum Forschen und Experimentieren anbieten

- ➣ mehrere Vermittlungsschritte einbauen

- ➣ im Workshop das Gelernte an kleinen exemplarischen Projekten erproben

- ➣ Partnertandems für das Bewältigen von neuen Alltagsanforderungen bilden

- ➣ keine einmaligen Angebote, sondern zum Beispiel Lernspiralen, Feedback, Unterrichtsbesuch, Folgeveranstaltungen nach ein paar Wochen/Monaten

Daneben wurden auf zweimal jährlich stattfindenden Tagungen aller Gemeinschaftsschulen jeweils thematische Schwerpunkte zu zentralen Inhalten der Schul- und Unterrichtsentwicklung gesetzt, an denen die Schulen arbeiteten und sich austauschten.

So entwickelten die Schulen nach und nach – wenn auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit – die erforderlichen Strukturen, wie die Einrichtung von Steuergruppen, die Bildung von Jahrgangsteams und die schrittweise Veränderung des Unterrichts hin zu individualisierenden und differenzierenden Unterrichtsformen für das Lernen in heterogenen Gruppen. Im von der wissenschaftlichen Begleitung erstellten Praxisleitfaden finden sich dafür viele von den Gemeinschaftsschulen entwickelte Beispiele.22

Allerdings traten in diesem Prozess auch eine Reihe mehr oder weniger typischer Probleme solcher Reformprozesse zutage. Auf der Seite der Rahmenbedingungen waren es vor allem Probleme, die mit der erforderlichen eigenen Schaffung von Grundstufen und Oberstufen bzw. der Fusion von anfangs reinen Sekundarschulen mit Grund- und Oberschulen verbunden waren.

Bei den anfänglichen Auswahlverfahren war die Schulverwaltung bewusst flexibel mit der Frage bestehender bzw. noch nicht bestehender Langformen (1–10 bzw. 13) umgegangen, um einem breiteren Spektrum von Schulen den Einstieg in die Pilotphase Gemeinschafsschule zu ermöglichen. So wurden mehrere Wege zu einer Gemeinschaftsschule ermöglicht:

- ➣ Grundschulen wachsen schrittweise auf.

- ➣ Grund- und Sekundarstufenschulen fusionieren bzw. kooperieren verbindlich.

- ➣ verschiedene Sekundarstufe-I-Schulen fusionieren.

- ➣ Sekundarstufe-I-Schulen bauen eigene Grundstufen oder Sekundarstufen II auf.

- ➣ Schulneugründungen

In der Praxis stellte sich vor allem das Vorhaben, Schulen zu fusionieren, als sehr komplex heraus. Neben Standortfragen (räumlich getrennte Schulen, bei denen der Weg zu weit oder eines der Schulgebäude für alle zu klein ist) war die Regelung der Leitungs- und Funktionsstellenfragen kompliziert – sowohl vonseiten der zu ändernden Verwaltungsregelungen als auch vonseiten der persönlichen Berufskarrieren der Inhaber von Leitungs- und Funktionsstellen. Hinzu kamen oft unterschiedliche Schulkulturen der zu fusionierenden Einzelschulen. Für all die damit verbundenen Regelungen bedurfte es der Koordination und Absprache mit vielen unterschiedlichen Akteuren (Schulverwaltung, bezirkliche Gremien wie Schulträger und Schulaufsicht sowie den Schulen selbst), die zeitlich aufwendig und nicht immer ohne Reibungsverluste verliefen.

Auch aus diesen Gründen blieb es oft lange entweder bei lediglich kooperierenden Schulen oder der Fortsetzung reiner Sekundarstufenschulen als Gemeinschaftsschulen. Das war – neben der Problematik einiger Schulstandorte in sozialen Brennpunkten – auch einer der Gründe, warum es sich trotz einer Vielzahl eingeleiteter Reformprozesse an einer Reihe von Schulstandorten als schwierig erwies, eine auch leistungsmäßig hinreichend durchmischte Schülerpopulation zu gewährleisten. Vor allem der Übergang von der 6. in die 7. Jahrgangsstufe stellte sich in einigen Schulen als problematisch heraus, weil unter anderem in der Konkurrenz mit den Gymnasien nicht genug SchülerInnen den Weg in der eigenen Schule fortsetzten. Das galt umso mehr, je geringer die soziale Belastung in den Schulen war. Das heißt: Gerade dort, wo schon mehr leistungsstärkere Schüler vorhanden waren, war es oft schwer, diese an der Gemeinschaftsschule zu halten – vor allem, wenn die Perspektive in die gymnasiale Oberstufe (entweder durch Aufbau einer eigenen Oberstufe oder durch Kooperation mit einer Schule mit gymnasialer Oberstufe oder mit einem Oberstufenzentrum) für die Eltern noch nicht hinreichend klar war.

Aus der Perspektive der potenziellen Kooperations- oder Fusionspartner (Grundschule oder gymnasiale Oberstufe) kam noch die Befürchtung hinzu, einen Imageverlust zu erleiden, wenn man mit einer Schule zusammenging, die zu viele leistungsschwache Schülerinnen und Schüler bzw. solche mit Migrationshintergrund hat.

Daher waren die bestehenden Gemeinschaftsschulen ohne gymnasiale Oberstufe besonders daran interessiert, möglichst eine eigene aufzubauen. Sie hatten zwar ausdrücklich die Möglichkeit, den Weg bis zum Abitur über verbindliche Kooperationen etwa mit Oberstufenzentren zu realisieren, dieser Weg war aber zunächst sowohl für Eltern als auch für Schulen noch zu wenig konkretisiert und berechenbar, als dass sie sich darauf wirklich einlassen wollten. Bei dem Aufbau eigener gymnasialer Oberstufen gibt es aber sowohl Grenzen in Bezug auf das, was die bezirklichen Schülerzahlen hergeben, als auch was die Breite des fachlichen Spektrums des Sekundarstufen-II-Angebotes von Schulen angeht, wenn sie relativ kleine gymnasiale Oberstufen hätten. Hinzu kamen die Aufgaben von Schulen, die bisher wenig mit gymnasialen Orientierungen zu tun hatten, sich entsprechend zu organisieren, etwa durch die rechtzeitige Entwicklung gymnasialer Standards und die frühe Benennung eines Oberstufenkoordinators.

Die Idee des gemeinsamen Lernens von Klasse 1 bis Klasse 13 wird mittlerweile von acht Gemeinschaftsschulen realisiert. Elf Gemeinschaftsschulen umfassen die Klassenstufen 1 bis 10 und kooperieren mit den Oberstufen anderer Gemeinschaftsschulen oder mit Oberstufenzentren. Eine Schule umfasst die Klassenstufen 7 bis 13 und zwei Schulen umfassen die Klassenstufen 7 bis 10.

Eine andere Rahmenbedingung bezog sich darauf, eine dem Schulversuchscharakter der Pilotphase Gemeinschaftsschulen angemessene Form bei Zeugnissen und Abschlüssen zu finden, die einen hinreichenden Spielraum für differenzierte und auch verbale Bewertungen ermöglicht und gleichzeitig mit abschlussrelevanten Regelungen kompatibel sein musste. Hier waren und sind Abstimmungsprozesse zwischen Schulverwaltung und Schulen erforderlich, um eine zufriedenstellende Lösung für alle zu finden.

Deshalb und auch wegen der erwähnten Parallelität zwischen Gemeinschaftsschulen und Integrierten Sekundarschulen ging es in der weiteren Arbeit für Schulverwaltung und Schulen auch darum, Möglichkeiten und Besonderheiten der Gemeinschaftsschulen sowohl durch öffentliche Unterstützung als auch durch die Qualität der pädagogischen Arbeit der Schulen zu verdeutlichen und sie gleichzeitig als Teil des Konzeptes einer Integrierten Sekundarschule zu verorten, das einen neben dem Gymnasium qualitativ gleichwertigen, aber nicht gleichen Weg zum Abitur und zu beruflicher Bildung bietet.

Bisherige Ergebnisse der Pilotphase Gemeinschaftsschule

Ein Blick auf verschiedene Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung soll

zur Darstellung und Bewertung der Entwicklungsprozesse der Gemeinschaftsschulen dienen (vgl. Kasten zur wissenschaftlichen Begleitung und zu den Erhebungsmethoden). Dabei wird deutlich, dass trotz der geschilderten Schwierigkeiten die Entwicklung der Gemeinschaftsschulen bisher insgesamt erfolgreich verlaufen ist.

Die Gemeinschaftsschulen sind mittlerweile in allen Bezirken vertreten (Neukölln hat sogar vier) und sie sind ein gutes Stück auf dem Weg vorangekommen, den hohen Ansprüchen an eine Schule zu genügen, die kein Kind zurücklässt, und der großen Heterogenität in Voraussetzungen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler durch differenzierende und individualisierende Unterrichtsformen und -methoden zunehmend mehr entspricht. Und sie konnten vor allem weitgehend den Anspruch einlösen, die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler von der sozialen Lage ihrer Familien zu entkoppeln (siehe unten).

Organisation des Schulentwicklungsprozesses

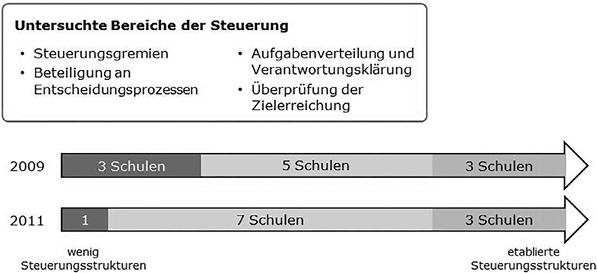

Neben den oben geschilderten Aufgaben, verschiedene Schulformen zu einer Gemeinschaftsschule zusammenzuführen, galt das Augenmerk der wissenschaftlichen Begleitung vor allem der Steuerung des Schulentwicklungsprozesses und den dabei aufzubauenden Kooperationsstrukturen. Hier konnte festgestellt werden, dass es den Schulen schrittweise gelang, alle erforderlichen Strukturen aufzubauen.

Mittlerweile verfügen alle 22 Gemeinschaftsschulen über entsprechende Steuerungsinstrumente.

Die Aufgaben der Fusion stellen nach wie vor eine große Herausforderung dar. Bei den Kooperationsstrukturen haben bei einer zunehmenden Komplexität von Maßnahmen – vom Austausch über erzieherische Probleme, über gemeinsame Entwicklung von Planungsaktivitäten bis hin zu regelmäßigen Unterrichtsbesuchen und Reflexionsgesprächen – einige Schulen durchaus noch Entwicklungsspielraum.

Elterneinbindung und Schulwahl

Mit Blick auf die Schulwahlmotive der Eltern kann festgehalten werden, dass den konzeptionellen Schwerpunkten der Gemeinschaftsschulen in den Augen der Eltern große Bedeutung bei der Wahl der richtigen Schule für ihre Kinder zukommt. Das heißt, dass die Angebote der Gemeinschaftsschule prinzipiell den Bedürfnissen der Eltern entsprechen. Die individuelle Förderung des Kindes ist dabei das wichtigste Motiv der Eltern hinsichtlich einer Entscheidung für die Gemeinschaftsschule, gefolgt von der Möglichkeit, alle Abschlüsse erwerben und sich alle Optionen offenhalten zu können. Insgesamt sind die Präferenzen der Eltern von pädagogischen, auf den Unterricht bezogenen Aspekten geprägt. Nach getroffener Schulwahl zeigen sich die Eltern überwiegend mit der Arbeit der Schulleitung sowie der Lehrkräfte zufrieden und vom Konzept der Gemeinschaftsschule überzeugt. So gaben knapp 90 % der Eltern an, froh zu sein, dass ihr Kind eine Gemeinschaftsschule besucht.

Im Rückblick bleibt diese positive Einschätzung zur Gemeinschaftsschule erhalten: Positiv bewertet der Großteil der Eltern auch die Beteiligungsmöglichkeiten an den Schulen ihrer Kinder, wenngleich das tatsächliche eigene Engagement der befragten Lehrkräfte eher kritisch und mit Blick auf die Einzelschulen unterschiedlich bewertet wird.

Aber es bleibt auch ein Teil der Eltern skeptisch. Befragt, ob sie für ihr Kind nach der Grundschulzeit eine Gemeinschaftsschule wählen, stieg der Anteil der Eltern, der dies bejahte, von 2009 auf 2010 zwar von 34 % auf 45 %, gleichzeitig blieb der Anteil der Eltern, die dies verneinten, konstant bei 21 %.

Inklusive Schule

Das Ziel, eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler zu sein, schließt für die Gemeinschaftsschulen grundsätzlich auch alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf mit ein: Hochbegabte, Schülerinnen und Schüler mit körperlichen oder Sinnesbehinderungen oder solche mit unterschiedlich gravierenden Lernschwierigkeiten. So wurden sowohl Angebote einer integrativen Begabtenförderung entwickelt als auch die schon bestehenden Maßnahmen zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen ausgebaut. Von Anfang an hatte die Förderung dieser Schülerinnen und Schüler in den Gemeinschaftsschulen ein besonderes Gewicht. So betrug im Schuljahr 2009/10 der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung 9,5 % gegenüber 4,7 % an vergleichbaren Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Und er ist mittlerweile weiter gestiegen, allerdings verteilt sich diese Förderung auch in den Gemeinschaftsschulen noch unterschiedlich. Nach verschiedenen Aspekten der Umsetzung der Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Unterricht gefragt, gaben 79 % der Lehrkräfte an, dass sie diese als Herausforderung empfinden. Und 71 % der Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichten, stimmten der Aussage (eher) zu, dass sie durch den Gemeinsamen Unterricht gelernt hätten, bei allen Schülerinnen und Schülern stärker individuelle Lernfortschritte wahrzunehmen. Bemängelt werden vor allem Aspekte, welche die Rahmenbedingungen, wie die räumliche und materielle sowie die personelle Ausstattung mit sonderpädagogischen Fachkräften, betreffen. Diesem Umstand kommt derzeit noch mehr Bedeutung zu, da sich das Vorhaben, ein anspruchsvolles Inklusionskonzept im Berliner Bildungswesen zu etablieren, vor allem aufgrund der fehlenden politischen Bereitschaft verzögert, die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Allerdings meint inklusive Schule auch noch mehr als die selbstverständliche Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen. Der Anspruch von Inklusion und Partizipation richtet sich an alle Gruppen, die Akteure des Schullebens sind: Schülerinnen und Schüler, das gesamte pädagogische und sonstige Personal der Schule und nicht zuletzt die Eltern. Hier haben die Gemeinschaftsschulen deutliche Entwicklungsschritte gemacht. Es gibt aber auch hier noch Verbesserungspotenzial, etwa hinsichtlich der Partizipation der Schüler im Unterricht.

Unterricht und Lernen

Im Fokus der Untersuchungen der wissenschaftlichen Begleitung standen die Entwicklung zur Gestaltung des Unterrichts, der Lernstrategien und der Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler.

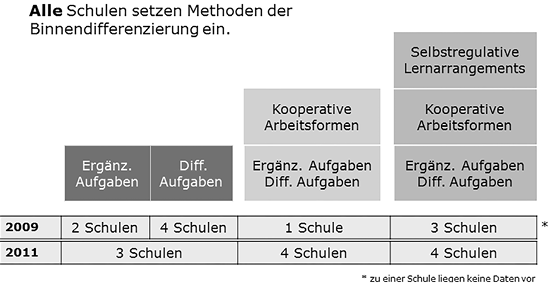

Bei der Gestaltung des binnendifferenzierenden Unterrichts als einer Hauptaufgabe und Herausforderung für die Gemeinschaftsschulen sind die Schulen auf einem guten Weg – wenn auch nicht alle Schulen darin gleich weit fortgeschritten sind.

Die Schulen nutzen zunehmend die folgenden Formen individueller Lernberatung:

- ➣ dialogische Formen der Lernberatung, zum Beispiel Schüler-Lehrer-Elterngespräche sowie Lernentwicklungsgespräche

- ➣ Lernprozessreflexionen von Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel Logbücher, Kompetenzraster, Selbsteinschätzungsbögen

Als notwendige Voraussetzung für die Bewältigung von individualisierten Lernprozessen verfügen immer mehr Schülerinnen und Schüler nach eigenen Aussagen über die Fähigkeit

- ➣ zur eigenständigen Erarbeitung von Informationen,

- ➣ zur kooperativen Arbeit,

- ➣ zur eigenständigen Planung von Arbeitsprozessen.

Wie sieht es nun mit den durch die Lernstandserhebungen (vgl. Kasten zur wissenschaftlichen Begleitung) in fünf Kompetenzbereichen erhobenen Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschulen aus?

Vom Profil ihrer sozialen Belastung her (Migrantenanteil, sozialer Status, kulturelle Ressourcen im Elternhaus, Lernausgangslage) konnte die wissenschaftliche Begleitung drei Gruppen bei den von ihr schwerpunktmäßig untersuchten

13 Gemeinschaftsschulen feststellen:

- ➣ Drei Schulen befinden sich in einer Gruppe mit hoher sozialer Belastung.

- ➣ sechs Schulen in einer Gruppe mit mittlerer sozialer Belastung und

- ➣ vier Schulen in einer Gruppe mit niedriger sozialer Belastung

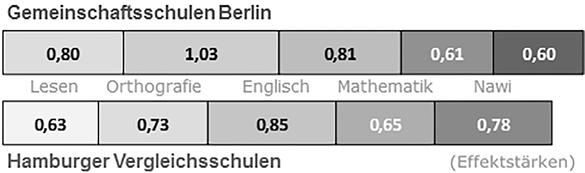

In den Kompetenzbereichen Leseverständnis und Orthografie erzielen die Berliner Gemeinschaftsschulen größere Lernfortschritte als die Hamburger Vergleichsschulen. In den Kompetenzbereichen Englisch und Mathematik sind die Lernfortschritte annähernd gleich. In den Naturwissenschaften erzielen die Berliner Gemeinschaftsschulen geringere Lernfortschritte als die Hamburger Vergleichsschulen.

Die Förderung sowohl leistungsstarker als auch leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler wird von den Berliner Gemeinschaftsschulen in den erhobenen Messzeitpunkten besser realisiert als in den Hamburger Vergleichsschulen im gegliederten System.

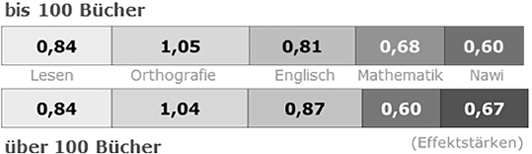

Vor allem aber gelingt den Berliner Gemeinschaftsschulen eines ihrer wesentlichen Ziele in beachtlichem Maße zu erfüllen, nämlich die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler von der sozialen Lage ihrer Familien (u. a. bestimmt über die Schulabschlüsse der Eltern) zu entkoppeln.

Lernfortschritte nach sozialer Lage

Entsprechend ihren unterschiedlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, mit denen die Gemeinschaftsschulen in die Pilotphase eingetreten sind, verzeichnen sie unterschiedlich ausgeprägte Fördererfolge. Als besonders erfolgreich scheinen sich Schulen zu erweisen, die etablierte Steuerungsstrukturen, eine hohe Kooperationskultur im Kollegium und fortgeschrittene Binnendifferenzierung aufweisen können. Allerdings bedarf diese letzte Aussage noch weiterer Analysen des Zusammenhangs zwischen der Entwicklung der Unterrichtsformen und -methoden in den Fächern und den (fachspezifischen) Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler.

Bisher haben sich eher keine Korrelationen etwa zwischen einer positiven Bewertung der Formen innerer Differenzierung durch die Schulinspektion und den Lernfortschritten der Schülerinnen und Schüler von Gemeinschaftsschulen herstellen lassen.

Obwohl hier Kausalitäten und Korrelationen nur schwer nachzuweisen sind, weil es zu viele unkontrollierte Variablen gibt, wird die wissenschaftliche Begleitung im Weiteren versuchen, belastbare Aussagen über hier bestehende Zusammenhänge sowie über weitere relevante Fragen zu entwickeln:

- ➣ Wie werden Formen des produktiven Umgangs mit Heterogenität im Unterricht weiterentwickelt?

- ➣ Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von differenzierenden Lern-Arrangements und den Lernentwicklungen?

- ➣ Was lässt sich über den Verlauf der Bildungswege der Schülerinnen und Schüler beim Übergang in die Sekundarstufe I und in die Sekundarstufe II sagen?

- ➣ Wie bewältigen die Schulen die Anforderungen auf der Organisationsebene – insbesondere mit Blick auf die Fusionsprozesse und den Übergang in die

Sekundarstufe II?

In jedem Fall ist bisher deutlich geworden, dass die vielen organisatorischen und unterrichtsbezogenen Veränderungen Zeit brauchen, um sich positiv auch auf die Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler auszuwirken.

Auffällig ist einerseits, dass eine große Vielfalt und Kreativität in der Entwicklung und Umsetzung individualisierender Arbeits- und Unterrichtsformen festzustellen ist.23 Andererseits ist es bisher noch wenigen Gemeinschaftsschulen gelungen, ein einheitliches und für die Schule profilbildendes Gesamtkonzept zu entwickeln, das ein stringentes Schulcurriculum mit entsprechendem Differenzierungskonzept genauso wie Formen der Schülerrückmeldung zu einem von der Mehrheit des Kollegiums getragenen Ganzen zusammenfügt.

Allerdings bedeuten die hiermit formulierten Ansprüche besonders für Schulen

in den sozialen Brennpunkten von Stadtstaaten eine besonders große Herausforderung. Voraussetzungen und Inhalte differenzierender Unterrichtsmethoden müssen hier sehr genau bedacht werden. So können etwa Prinzipien selbstverantwortlichen Lernens oder die freie Wahl unterschiedlicher Lernangebote nicht voraussetzungslos angewandt werden. Wenn die Schülerinnen und Schüler mit derartigen Lernformen zunächst Schwierigkeiten haben, kann es dazu kommen, dass man das als oft schon nicht mehr ganz junge Pädagogin/junger Pädagoge gerade mühsam neu gelernte differenzierende und individualisierende Methodenrepertoire wieder aufgibt zugunsten einfacherer und für einen selbst und die Schülerinnen und Schüler vermeintlich oder faktisch klarerer Übungsformen.

Mit einer breiten Vielfalt von Unterstützungs-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wird versucht, auch diesen Problemen zu begegnen. Dabei ist oft das Verhältnis von Ressourceneinsatz und sichtbarem Ergebnis zunächst nicht immer optimal. Einmal, weil Reformen Zeit brauchen und Veränderungen etwa in den Unterrichtsformen und -methoden sich – wenn überhaupt – nicht sofort in besseren Schülerleistungen niederschlagen. Häufig können solche Veränderungen sogar zu Verunsicherungen und Rückschritten führen – auch weil Konzepte zu schematisch sind, bei der Öffnung des Unterrichts klare Strukturen vernachlässigt werden oder mittelstandsorientierte Differenzierungsformen zur Norm gemacht werden, die nicht zur jeweiligen Schülerklientel passen.

Zum anderen neigen Unterstützungsprozesse auch im Bildungsbereich dazu, Abhängigkeiten zu schaffen, die nicht immer gut für die eigenverantwortliche Realisierung der erforderlichen Reformmaßnahmen sind. Die oft und leicht geforderte Nachhaltigkeit solcher Prozesse muss durch ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Unterstützung und Eigenverantwortung immer wieder neu herzustellen versucht werden.

Was lässt sich aus dieser Entwicklung für ähnliche Reformprojekte lernen?

Auf der Ebene der Rahmenbedingungen:

- ➣ Fusionsprobleme müssen frühzeitig und transparent bearbeitet werden.

- ➣ Es sollte eine nicht zu kurze Vorlaufphase eingeplant werden – sowohl für die verwaltungsmäßige Implementierung (Gesetze, Verordnungen, Abschluss- und Zeugnisfragen, Regelungen von Leitungs- und Funktionsstellenfragen, Fort- und Weiterbildung sowie Abstimmungen mit kommunalen Trägern etc.) als auch für die Erstellung schulspezifischer Konzepte.

- ➣ Jede Schule sollte zu einem je eigenen spezifischen Schulmodell, einem eigenen Profil und einer corporate identity gelangen, die sich auch in einem schulinternen Curriculum niederschlägt. Dazu sind intensive und wiederholte Diskussionen über eigene Stärken und Schwächen und über die angestrebten Ziele in allen Schulgremien erforderlich.

- ➣ Bildung einer Steuergruppe zur Organisation des Schulentwicklungsprozesses

- ➣ Die Einbeziehung möglichst vieler Akteure (Lehrer, Schüler, Eltern, weiteres pädagogisches und nichtpädagogisches Personal) in den Reformprozess und die Partizipation durch Übernahme von Verantwortung ist wesentlich für das Gelingen (als Umsetzungsinstrument vgl. etwa den Index für Inklusion [Boban, Hinz, 2003]).

- ➣ Eine systematische Qualifizierungsplanung mit Schwerpunkt Unterricht ist erforderlich, die die Schulen als kontinuierliche Aufgabe annehmen.

- ➣ Neben die Fachorientierung gehört unbedingt eine Jahrgangsorientierung (pädagogische Ebene).

- ➣ Vernetzung mit anderen Schulen (ähnlich wie etwa der Verbund reformpädagogisch orientierter Schulen, der seit 1989 besteht, um Schulentwicklung »von unten« zu betreiben (siehe www.blickueberdenzaun.de).

- ➣ Konzepte und Methoden sind schrittweise und unter Konsensbildung abzustimmen und für die eigene Schule passend zu machen.

- ➣ intensiver Austausch und Abstimmung mit kommunalen Instanzen

- ➣ Schulreform braucht Zeit! – Gegen vorschnelle und überzogene Erwartungen sollte man sich wappnen!

Fazit

Wer ernsthaft die Chancengerechtigkeit in unseren Schulen erhöhen und nicht auf Kosten anderer nur eine Teilpopulation der Schülerinnen und Schüler optimal fördern will (wie es in unserer segregierenden Bildungslandschaft bisher überwiegend der Fall ist), für den wird es zur optimalen Entfaltung aller Talente unverzichtbar sein, die hier geschilderten Bemühungen um individualisierende und differenzierende Schul- und Unterrichtsformen weiterzuentwickeln. Dazu gehören nicht zuletzt auch bildungspolitische Weichenstellungen, etwa zur Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen, um die mit einem solchen Vorhaben verbundenen hohen Ansprüche auch bewältigen zu können. Sie dürfen nicht allein einer anderenfalls überforderten Schule und Lehrerschaft überlassen bleiben.

Wenngleich bisher noch in sehr unterschiedlichen Realisierungsformen, macht die Entscheidung einer immer größeren Zahl von Ländern und Kommunen, den Weg der Gemeinschaftsschule zu beschreiten, doch deutlich, dass die geschilderten positiven Erkenntnisse und Beispiele Schule machen.

Anhang

Die wissenschaftliche Begleitung der Gemeinschaftsschulen in Berlin wird durch ein Konsortium von Schulentwicklungs- und Evaluationsexperten realisiert: Rambøll-Management (Berlin, Hamburg), Prof. Johannes Bastian (Universität Hamburg, Arbeitsstelle Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung) sowie Landesinstitut für Lehrerbildung und Qualitätsentwicklung (jetzt: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung). Das Konzept ist als formative Evaluation ausgelegt, die Längsschnittuntersuchungen mit Innovationsberatung verbindet. Es finden qualitative und quantitative Erhebungen etwa mithilfe von Lehrer-, Eltern- und Schülerbefragungen, Fallstudien, Lernstandserhebungen sowie der Entwicklung und Analyse von Qualitätskriterien zu folgenden Dimensionen des Schulversuchs statt:

1. Rahmenbedingungen

2. Entwicklung schulformbezogener Angebote

3. Entwicklung von Schulwahlmotiven und Entscheidungspräferenzen der Eltern

4. Management und Organisation der Schulen

5. Lernentwicklungen (in den Fächern Deutsch: Lesen und Rechtschreiben, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften, in den Klassenstufen 7, 9 und 10)

6. Schulklima

7. Gestaltung von Lernen und Unterricht

8. Transfereffekte

Die Lernstandserhebungen finden auf der Basis des KESS-Instrumentariums aus Hamburg statt. Dazu wurden die Schulen nach ihrem Sozialindex drei Gruppen zugeordnet, um einen fairen Vergleich der Lernentwicklungen zu ermöglichen. Da in Berlin ein solches Verfahren für den 7. Jahrgang nicht zur Verfügung steht und eine vergleichende Gesamterhebung der Schulen neben der Gemeinschaftsschule zu aufwendig war, wurden – neben dem Gesamt der Berliner Gemeinschaftsschulen und ihren jeweiligen Belastungsgruppen – die Hamburger Schulen mit jeweils ähnlichen Sozialindizes zum Vergleich herangezogen. Die Verteilung der Schulen auf die drei Sozialindexgruppen bildet ein nicht untypisches soziografisches Spektrum für einen Stadtstaat ab.

Bisher wurden vier Berichte vorgelegt (der letzte im März 2014), die auf den Seiten der Berliner Senatsbildungsverwaltung abrufbar sind: http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/gemeinschaftsschule/

Boban, I. & Hinz, A. (Hrsg.). (2003). Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt entwickeln. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität. (http://www.eenet.org.uk/index_inclusion/Index%20German.pdf).